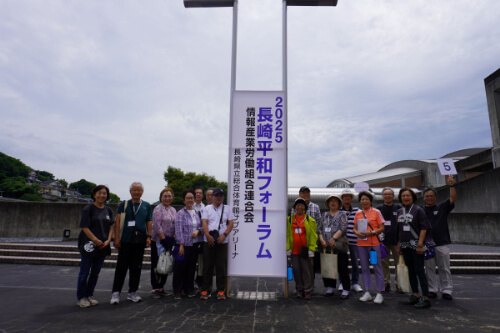

「情報労連2025(第36回)長崎平和フォーラム」は、戦争や侵略という人類の過ちの歴史や原爆被爆・戦争体験を風化させることなく、正しい歴史を後世に語り継ぐことにより、「核兵器廃絶、反戦・平和」の意識高揚につなげることを目的に、8月7日~9日の3日間、長崎市内で開催されました。

退職者の会は、中央協議会小宮副会長、宮城支部協議会阿部会長、岐阜支部協議会小野事務局次長、広島支部協議会藤原事務局長の4名が参加し、オブとして、大阪支部協議会2名、福岡支部協議会2名、佐賀支部協議会2名、諫早地区連1名、五島地区連1名の8名と現地長崎支部協議会のスタッフを含めた約30名で、被爆・戦後80年の記念すべき年に開催された「長崎平和フォーラム」に参加しました。

8月7日

一日目は、長崎県立総合体育館サブアリーナで開会セレモニーが行われ、冒頭、情報労連本部浦副委員長より、「広島・長崎で被爆された皆さんの平均年齢は86歳を超え、その数も10万人を下回ると見込まれている。まもなく戦争体験世代がいなくなる中、原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さをどのように語り継ぐか、核兵器廃絶への取り組みをどのように継承していくかが、現在・未来を生きる私たちに問われている。この3日間、戦争の悲惨さを『見て・聞いて・感じて』それぞれの地域に持ち帰ってもらいたい。」とのあいさつがありました。

次に、組織内参議院議員「吉川さおり」「石橋みちひろ」より、「平和は当たり前にあるものでなく、守っていくこと、語り継いでいく事が大切」とのあいさつがありました。

その後退職者の会会員の「山田 寿美」さんより、当時の食糧難や焼夷弾の恐怖、被爆体験の講話があり、参加者全員が当時の状況を想像・共有し、平和への思いを新たにしました。

その後、参加者全員で原爆資料館に移動し、原爆投下直後の長崎の惨状や、戦争と核兵器の問題等について見学しました。

8月8日

二日目は午前中、原爆遺構・碑巡りとして、最初に、WEマリン(NTTワールドエンジニアリングマリン)にある慰霊碑を訪れ、全員で献花の後黙とうを捧げました。

この慰霊碑は終戦後の8月22日、逓信省関係者、一般住民の引き上げを要請された海底ケーブル敷設船「小笠原丸」が、稚内から小樽に向かう途中で国籍不明の潜水艦に魚雷攻撃を受け沈没、犠牲となった600名以上の皆さんと、同様に撃沈された「第2新興丸」「泰東丸」に乗船していて犠牲となった皆さんの慰霊のために建立されています。

その後、旧城山国民学校校舎へ移動、城山国民学校は、爆心地から西へ500mの場所にありました。被爆当時、学校にいた教職員31人のうち28人が亡くなり、およそ1500人の児童の内約1400人が家庭で亡くなったと想定されています。ここでは被爆した旧校舎の一部を被爆遺構として保存公開されており、被爆当時のパネル等のも含め、原爆資料館とは一味違う現実を見ることができました。

午後からは長崎県立総合体育館へ移動し、万灯記入や折鶴作成を行いました。万灯は荒天のため今年は中止となり、来年まで保管するとのことでした。

会場には二世協によるパネルの展示や退職者の会が戦時中の食事の再現として、「鯨汁」「だご汁」等を用意してくれましたが、とてもおいしくて戦時食の再現という意味ではちょっとおいし過ぎかなという気もします。

その後、構成詩「風化に抗して」を長崎分会・支部協の現・退・家族で披露され、中には親子三代で参加している方もあり、長崎における平和の願いの強さを実感しました。

その後メインアリーナで、連合主主催の「平和ナガサキ集会」に参加しました。

主催者を代表して芳野連合会長より「原爆で亡くなられたすべての方々に、哀悼の意を捧げるとともに、今なお被爆の後遺症に苦しんでおられる方に衷心よりお見舞い申し上げる。核兵器は、人類史上最も破壊力のある非人道的な兵器であり、三度使用されることを決して許してはならない。核兵器の廃絶と世界の恒久平和への想いを共有し、今後の運動につなげていきたい。」とのあいさつがありました。

集会では89歳になる被爆者「羽田麗子」さんの被爆体験と「絶対に戦争は繰り返してはいけない、平和と命の大切さを子供たちに伝えていきたい」との平和への訴え、長崎大学核兵器廃絶研究センター長「吉田文彦」さんによる講演「国際政治と核兵器の現状」、高校生平和大使・ユース代表団による「若者からのメッセージ」などがあり、その後「ナガサキからの平和アピール」を参加者全員で確認しました。

8月9日

三日目の最終日は、当初予定していた「電気通信労働者原爆被爆死没慰霊式」が、九州地方への線状降水帯の影響で当日も大雨が予想されたため、急遽一般参加者は不参加となりました。大変残念ではありましたが、2日間だけでも参加できたことは大変良かったと思います。

私自身、現役時代も含め3回目の参加でしたが、参加のたびに違う発見がありますし、参加した時の年齢によっても受け止めが違う気がします。参加しただけにとどまらず、この経験を子や孫に継承していくことがいかに大事か、再認識させられた三日間でした。

現地での平和フォーラムに参加できなくても、千羽鶴の作成等でかかわっていただいた、各支部協役員・会員の皆さん、素晴らしい受け入れ体制を作り実行して頂いた、現地長崎支部協の皆さんに心から感謝し報告とします。

報告者 小宮 隆也

WEマリン海魂の碑

WEマリン海魂の碑

フォーラム会場

フォーラム会場

平和祈念像

平和祈念像